また、皆様のお墓の前の通路に花入れなどがございましたら申し訳ございませんが片付けさせていただくことになります。

月: 2017年3月

生活の中の仏教のことば

4月の日曜学校は4月2日です

四季の花

3月のおてらおやつクラブ

3月のおてらおやつクラブ

今月は、春彼岸会の翌日に発送いたしました。毎月一度のおてらおやつクラブで発送で苦慮するのが消費期限の短い期間のお供えや果物です。発送日直前にそのようなお供えいただく時はお送りさせていただきますが、実現できない場合が多いです。今回は一人親家族様へはお彼岸のお供えで消費期限の短いお菓子をお送りさせていただきました。

また支援団体様からは、4月の総会でお菓子をお配りしますとお礼の連絡がありました。

今月は、春彼岸会の翌日に発送いたしました。毎月一度のおてらおやつクラブで発送で苦慮するのが消費期限の短い期間のお供えや果物です。発送日直前にそのようなお供えいただく時はお送りさせていただきますが、実現できない場合が多いです。今回は一人親家族様へはお彼岸のお供えで消費期限の短いお菓子をお送りさせていただきました。

また支援団体様からは、4月の総会でお菓子をお配りしますとお礼の連絡がありました。

また、年2度の古本勧進での古本も募集しています

次回は8月末までに集まった古本を寄付させていただきます。

不要になりました古本がありましたらいつでもお寺にお持ち込みください。

対象の本は、裏表紙にバーコードのあります文庫本・新書本・単行本です。

申し訳ございませんが、週刊誌・雑誌・百科事典・全集は対象外です。

本以外、書き損じのハガキ・不要なCDも受け付けています。

次回は8月末までに集まった古本を寄付させていただきます。

不要になりました古本がありましたらいつでもお寺にお持ち込みください。

対象の本は、裏表紙にバーコードのあります文庫本・新書本・単行本です。

申し訳ございませんが、週刊誌・雑誌・百科事典・全集は対象外です。

本以外、書き損じのハガキ・不要なCDも受け付けています。

ひとくち法話

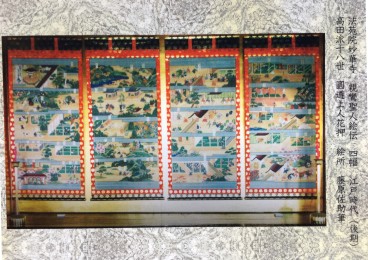

親鸞聖人のご生涯をとおして

【第2回】得度は9歳青蓮院で

幼くしてご両親を亡くされ、激しい無常を感じられた親鸞聖人は、出家の志を深く心に固め、叔父の日野範綱(ひののりつな)卿に伴われて、京都の粟田口にある青蓮院(しょうれんいん)の門をくぐり、出家得度(しゅっけとくど)の式にのぞまれました。九歳の春のことでした。

得度とは、髪を剃って僧になることです。当時の院主は慈円(慈鎮和尚とも言う)で天台座主(てんだいざす)をつとめられた高僧でした。しかし、得度はスムーズに行われなかったのです。得度には中務省(なかつかさしょう)という役所の許可が必要だったのです。その許可が遅れ、夕暮れ時となってしまいました。慈円院主が、今日は日も暮れかけたので、明日にしようと言われた時、幼い親鸞聖人はこのような歌を詠み院主に訴えました。

【第2回】得度は9歳青蓮院で

幼くしてご両親を亡くされ、激しい無常を感じられた親鸞聖人は、出家の志を深く心に固め、叔父の日野範綱(ひののりつな)卿に伴われて、京都の粟田口にある青蓮院(しょうれんいん)の門をくぐり、出家得度(しゅっけとくど)の式にのぞまれました。九歳の春のことでした。

得度とは、髪を剃って僧になることです。当時の院主は慈円(慈鎮和尚とも言う)で天台座主(てんだいざす)をつとめられた高僧でした。しかし、得度はスムーズに行われなかったのです。得度には中務省(なかつかさしょう)という役所の許可が必要だったのです。その許可が遅れ、夕暮れ時となってしまいました。慈円院主が、今日は日も暮れかけたので、明日にしようと言われた時、幼い親鸞聖人はこのような歌を詠み院主に訴えました。

「明日ありと思う心のあだ桜 夜半に嵐の吹かぬものかは」

今、咲き誇っている桜も今晩嵐にあって散ってしまうかもしれない。私は今、得度式をしてほしいという切なる願いをもっています。仏法には明日は無いというきびしい思いだったのでしょう。

歌に託された童子の心根に感嘆された慈円院主は、さっそくその夜に得度出家の儀を行い、僧名を範宴(はんねん)と名付けられたのでした。

現在、巨大な楠に囲まれた青蓮院に『親鸞得度の間』があり、内陣の左右には、慈円と親鸞の真影がかかげられています。範宴、後の親鸞聖人の、この得度由縁から、高田本山の得度式は昼間でも扉を閉ざして、夜になぞらえて執り行われております。

※「ひとくち法話」真宗高田派本山より

歌に託された童子の心根に感嘆された慈円院主は、さっそくその夜に得度出家の儀を行い、僧名を範宴(はんねん)と名付けられたのでした。

現在、巨大な楠に囲まれた青蓮院に『親鸞得度の間』があり、内陣の左右には、慈円と親鸞の真影がかかげられています。範宴、後の親鸞聖人の、この得度由縁から、高田本山の得度式は昼間でも扉を閉ざして、夜になぞらえて執り行われております。

※「ひとくち法話」真宗高田派本山より

春彼岸会お勤めいたしました

暖かな春のお彼岸の中日(春分の日)にお勤めをいたしました。今年ご法話をお願いしました岡崎の浄泉寺の戸田栄信師は、昨年龍谷大学大学院実践真宗学研究科を卒業されました新鋭の布教使様です。妙華寺のご法話にも新しい風が吹き始めた気配を感じました。お彼岸会ということで、「倶会一処」について丁寧にお話しいただきました。

ご法話は、その時、その場所で布教使様とお聴聞されていますお同行の皆様とが共に仏徳讃嘆されることで成り立つお話しです。その臨場感はその空間でしか味わえない法悦(ほうえつ)と感じます。

また、お寺の行事の時は、ご聴聞されるお同行の皆様と共に、行事のお手伝いをしていただく方々もいらっしゃいます。お堂にお入りいただいた所の帳場ではお同行の皆様方が仏様へお供えいただきましたご懇志を各行事ごとに懇志帳に全て記帳していただいております会計担当のお同行様がいらっしゃいます。皆様のご懇志は、妙華寺にお預かりさせていただき、今後の妙華寺の護持、阿弥陀仏の「み教え」を伝える一助にさせていただいています。

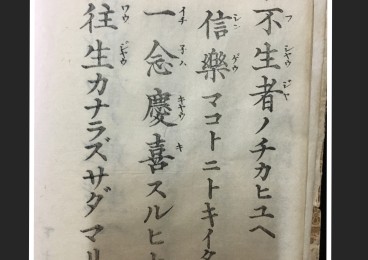

和讃

和讃をご紹介いたします。和讃について多くの参考書がありますが、『注解 国宝 三帖和讃』常磐井鸞猶著と『浄土和讃講話』川瀬和敬著より紹介します。

浄土和讃 讃阿弥陀仏偈和讃24首

若不生者の誓いゆへ 信楽まことに時至り

一念慶喜する人は 往生かならず定まりぬ

一念慶喜する人は 往生かならず定まりぬ

迷える人を救い得ずば我も仏にならじとの弥陀の誓願の故に、ようやく信心の開ける時がめぐり来て、信じ得た喜びに浸る人は、浄土への往生が誤りなく決定(けつじょう)している。

※若不生者は、第18願に「若不生者 不取正覚(もしうまれずは、正覚を取らじ)」と誓われたことを指す。

※信楽は、聖人の自釈(尊号真像銘文)に「信楽といふは、如来の本願真実にましますを、二心なく深く信じて疑はぬ」こととある。

※一念慶喜は、一たび思念する意味から極めて短い時間を指す。ここでは信の一念の意で、信心を得て念仏せんとする一瞬の心の動き。その時湧き上がる喜びが一念慶喜。以上 【注解 国宝 三帖和讃 常磐井鸞猶著より】

※若不生者は、第18願に「若不生者 不取正覚(もしうまれずは、正覚を取らじ)」と誓われたことを指す。

※信楽は、聖人の自釈(尊号真像銘文)に「信楽といふは、如来の本願真実にましますを、二心なく深く信じて疑はぬ」こととある。

※一念慶喜は、一たび思念する意味から極めて短い時間を指す。ここでは信の一念の意で、信心を得て念仏せんとする一瞬の心の動き。その時湧き上がる喜びが一念慶喜。以上 【注解 国宝 三帖和讃 常磐井鸞猶著より】

「若不生者 不取正覚」は、およそたぐいまれなる金言です。正覚者なればこそ、言えることばであり、正覚の本質を語り尽くしています。汝がなければ我はない、汝によって我が成り立つのが、正覚者の極意です。正覚者の誓願はすでに成就されているがゆえに誓願なのです。もし誓願がなければ一切は止み世界は崩れますが、そうさせないのが誓願です。誓願は時機を待ちます。衆生には必ず誓願の開ける時がきます。悪戦苦闘の果てにふっと訪れます。信心がまことでなければなりません。まことの心である至心信心が呼びさまされます。はっと気づいたのが一念です。それは私の考えている時間ではないのです。永劫の時間ととろけあうような、如来の時間というべきものです。私の考えている時間ならば、それが過ぎ去ることに痛みを感ぜしめます。消えていくようないのちでなく、時を与える如来のいのちのふき出したものが一念です。一念はとらえられませんが、無量寿としてのよろこびです。如来の誓いが信を通してよろこびとなった人は往生者としての必至の約束ができたのです。

誓いが成就しているのですから、往生も成就しています。臨終を待つには及びません。往生は今においてあるわけですが、「往生定まりぬ」として、今と言わぬところが、宗教性の奥床しさです。その時が来るまでお預けというのでなくして、後の時に譲りつつ、今それがあるというよりもっとたしかなのです。定まったのが今であるから確認ができるのです。

以上【浄土和讃講話 川瀬和敬著より】

誓いが成就しているのですから、往生も成就しています。臨終を待つには及びません。往生は今においてあるわけですが、「往生定まりぬ」として、今と言わぬところが、宗教性の奥床しさです。その時が来るまでお預けというのでなくして、後の時に譲りつつ、今それがあるというよりもっとたしかなのです。定まったのが今であるから確認ができるのです。

以上【浄土和讃講話 川瀬和敬著より】

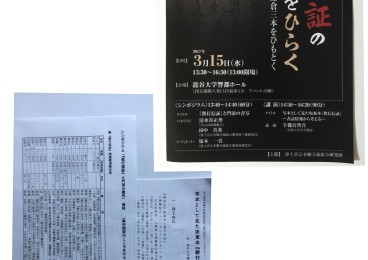

シンポジウムと講演会

先日、『教行信証』のこころをひらくと題する、シンポジウムと講演会がありました。

最初にシンポジウムで「『教行信証』と門弟の書写」と題した、親鸞聖人の著書である『顕浄土真実教行証文類』の板東本・高田派専修寺本・西本願寺本の3つの『顕浄土真実教行証文類』を通して書誌学の面からパネリストの清水谷正尊師と田中真英師から意見が述べられました。続いて、「写本として見た板東本『教行信証』」の講題で宇都宮啓吾氏が講演されました。3つの『顕浄土真実教行証文類』がどのように伝わってきて、これまでの調査で解ったことの経緯と最新の調査結果をわかりやすくお聞かせいただきました。

後7年後に迎える立教開宗800年に向けもう一度聖人の主著である『顕浄土真実教行証文類』の研究が進められているのだと感じました。

現在の私たちは本と言えば書店で求めることも、図書館でも借りることができますし、インターネット上で調べたり閲覧・コピーもできたりして身近と言うのか当たり前の存在ですが、親鸞聖人在世の頃は、師の直筆の本を、お借りして、自身が筆で紙に書写することでしか手元に残すことができなかったので今とは違うご苦労があったのと同時に書写を許されたことへの喜びもとても大きなものであったと感じます。書写して装丁された一冊の本を詳細に研究して解ってくる知見を教えていただいた学びの時間でした。

※中川個人の感想です。